2018年这一年里,P2P行业经历了重重雷潮,但谁也没想到,在年末最后时刻,12月29日晚18点,宜贷网在其官网上发布良性退出公告,引爆了一个待收 40 多个亿的雷。

宜贷网总经理冯涛在公告中表示,宜贷网内忧外患,大环境恶化,兄弟公司的波及,供链贷实际担保融资方涉及其他案件被采取刑事强制措施,银行存管被要求提前终止等原因,宜贷网团队承受着很大的运营压力,深陷困境,辗转难眠。不得不正视已连续多月亏损的事实,团队股东及高管深思熟虑后决定公示清盘方案,良性退出。

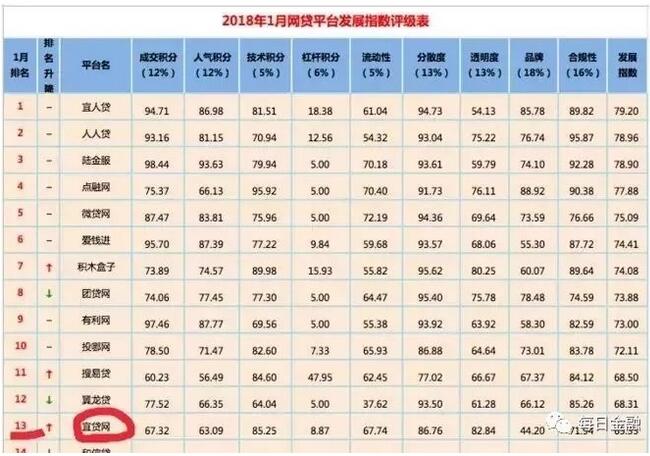

宜贷网巅峰时期,分别在网贷天眼和网贷之家的排名中,位居全国第六名和第十名。平台累计成交889亿元,成交笔数近2000万笔,待收42亿元。加上兄弟平台宜湃网待收11亿,宜小钱待收14.5亿,总待收已经达到65亿。宜贷网号称行业最透明,最合规,底层资产都以车贷、房贷为抵押的优质资产,加上整个平台长期由专业的管理团队负责运作,在很长一段时间是西南地区的P2P标杆,至此,庞然大物,轰然倒塌。

5年兑付,混合清盘方案引争议,根据宜贷官方的清盘方案:

第一阶段:2019年1月至2019年12月,偿还本金的30%-40%,以月为一期,每期四次,平均每期不低于总待收2.5%;

第二阶段:2020年1月至2020年12月,偿还本金的25%-35%,以月为一期,每期四次,平均每期不低于总待收的2%;

第三阶段:2021年1月至2021年12月,偿还本金的15%-25%,以月为一期,每期四次,平均每期不低于总待收的1.2%;

第四阶段:2022年1月至2022年12月,若在前三阶段未偿还全部本金,则在本阶段偿还剩余部分;

第五阶段:利息及相应收益的清收偿还。未来收益按照银行同期利率,在本息全回后回款。

清收回款以每期回款款项为基准,按照出借人总待收占比的比例还款。

盘点宜贷待收资产,早在7月20日,宜贷网总裁李宁在致广大宜友一封信中说:“现有抵押类资产共计14992个,抵押价值为142.69亿,而目前平台的待还余额为52.53亿。”换句话说,按宜贷网曾经巅峰时期的背景与公开数据,即便是所有借款人都不还钱,处置资产也能保本息。然而事情并不是想象的那么简单。5年兑付,混合清盘。这样的清盘方案发出后,事件进一步发酵,投资人并不认可,质疑声此起彼伏,开始奋力维权。

1月2日,500余名投资人来到宜贷网运营总部维权,每日金融记者赴现场走访调查。“宜贷网完全违背网贷点对点原则,混合清盘方案不透明,涉嫌用收益去填坏账的坑,没人能接受这种清盘方式。”现场投资者张军向每日金融表示,自己明明投资的是房贷标的,是属于真实且还款人还款意愿强的良性资产。 但宜贷网旗下公司众多,这种采用混合清盘方式,把回款归集在重新分配清算,不仅涉嫌资金池,而且还存在掩盖虚假标的得问题,这种清盘方式是大部分投资者不能接受的。

“原本6月份那会儿我还有2个月就到期了,结果遇到了强制穿透,穿透之后也舍不得打折割肉债转,现在全套里面了”成都投资者王浩面对每日金融无奈的表示,面对雷潮不断,自己都准备到期就把钱提出来,结果没想到这一等现在就是五年,还不知道能不能等到。

“我们在维权的时候,公司现场都能看到还是有回款的,宜贷网资产端是很好,但一手好牌让股东打的稀烂,最后成了这个下场,也是让人很无奈”,投资者陈楠对每日金融叹息,现在只想让政府相关部门介入进来,希望监管机构彻查审计平台标的项目真实性、资金去向,充分化解风险,保障自己的利益。

受合作方拖累,回天乏力

在宜贷网清盘公告发出后,截止1月3日,宜贷网又发了3次公告补充说明,针对说明点对点兑付的原因。

宜贷网在公告中表明,1亿多供应链标,全面逾期。而为这些标的做担保的浙江新联公司董事长夏某,涉及其他平台非法集资,已经被刑拘。这意味着什么呢,这1亿多供应链标的基本算是彻底坏账。

公告所称的浙江新联董事长夏某,就是夏冬明。该人还有的身份即是修正健康集团副总裁。修正系所涉及的平台,永利宝、火理财、钱庄网,都已经暴雷了。宜贷网的清盘也意味着修正系全军覆没。

除此之外,宜贷网清盘和易捷金融房贷资产逾期关系密切。据投资人监察委透露,12月25日,宜贷网投资人监察委委员与易捷金融负责人洽淡,易捷金融目前存量待收资产不足60亿,其中宜贷+易小钱约40亿,其他渠道10多亿。

易捷目前已经按照经侦的要求,把全国所有的房屋产权他项权、借款资料等全部运回到平台总部,由平台保存。催收回款的本息现在都直接由借款人转到平台,易捷不经手还款资金。金融创新,当心存敬畏,行有所止

从2018年6月开始,宜贷网的强制穿透就已经得了罪投资人,虽然现在声称“良性清盘”,但官网任何一条公告下的评论清一色的都是大家不再相信宜贷网能说真话了。按照目前如此高的逾期率,平台如何保障五年内至少偿还本金 70%?又如何保证能持续运营下去,树倒猢狲散,大股东如何担责,宜贷网都没有给出答案。宜贷网作为西南网贷行业标杆,以这样一种方式退出互联网金融舞台,又一次警醒了金融从业者,在做大做强时,更应心存敬畏,行有所止;而投资人在投资过程中,当不偏听、偏信,永远把风险意识放在第一位。